Fast zwei Meter ist er hoch, dieser von einem Obelisken bekrönte Altar. Er ist das letzte Werk von Johann Melchior Dinglinger und kann als sein künstlerisches Vermächtnis gesehen werden. Wie so oft schuf Dinglinger auch dieses Werk ohne Auftrag. Er arbeitete auf eigenes Risiko.

Gegen Ende seines Lebens setzte sich der begnadete Juwelier mit der altägyptischen Gedanken- und Formenwelt auseinander, und schuf gleichsam eine Zusammenfassung dessen, was im Europa des frühen 18. Jahrhunderts über diese fremdartige Kultur bekannt war. Zwanzig Jahre zuvor hatte er sich am Beispiel des Hofstaats des Großmoguls mit dem fernöstlichen Kulturkreis beschäftigt.

Im Mittelpunkt des Apis Altars steht der Osiris-Mythos von Tod und Wiederauferstehung.

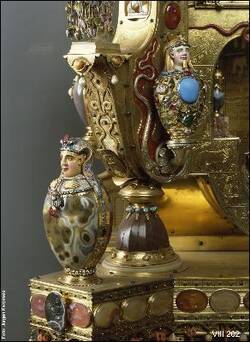

Eine Darstellung am Sockel gibt den altägyptischen Fruchtbarkeits- und Unterweltgott Osiris auf der Totenbahre wieder. Sie wird von Opferszenen eingerahmt. Apis, die irdische stierartige Erscheinung dieses Gottes, fährt im Zentrum des Altars auf einer Barke über den Nil. Priester und mit Diamanten bedeckte Krokodile begleiten ihn.

Der Blick gleitet weiter nach oben zu einem großen Edelsteinrelief, bestehend aus drei Chalcedon-Tafeln mit erhaben gearbeiteter Darstellung. Die Szene dort schildert, wie der hundeköpfige Gott Osiris durch seine Gattin Isis und andere Götter verehrt wird. Das große Rundmedaillon darüber zeigt die Verklärung des göttlichen Paares Isis und Osiris mit ihrem Kind Horus.

Auf dem Gebälk zu Füßen des Obelisken stehen weitere Götter. Einer von ihnen, der Gott Serapis links, ist wohl ein Portrait des bärtigen Bildhauers Balthasar Permoser, Dinglingers Weggefährten. Dinglinger ließ sich für die ägyptisierenden Darstellungen von einem Stichwerk des Bernard de Montfaucon anregen. Der Obelisk ist sogar eine exakte Wiedergabe des 1588 errichteten großen Obelisken vor dem Lateranspalast in Rom.

Der Apis Altar mit seiner Auseinandersetzung mit den zeitfernen Mythen und Formen Ägyptens ist ein intellektuell anspruchsvolles und sehr persönliches Werk des alten Dinglinger. Bei der Arbeit wurde er von vielen anderen Künstlern unterstützt. August III. erwarb den eigenartigen Altar 1738, sieben Jahre nach Dinglingers Tod für das Grüne Gewölbe. Das königliche Monogramm auf der Grundplatte des Altars wurde erst später hinzugefügt.

Weitere Medien

- Ort & Datierung

- Dresden, datiert 1729 und 1731

- Material & Technik

- Kelheimer Stein, Chalzedon, verschiedene Edelsteinvarietäten, Perlen, Gold, Silber, vergoldet, Email, Diamanten; historischer Tisch: Holz, vergoldet

- Abmessungen

- ohne Tisch: H 204,0 cm, B 102,0 cm, T 35,0 cm; H mit Tisch 286,0 cm; historischer Tisch: H 82,0 cm, B 111,0 cm, T 52,0 cm

- Museum

- Grünes Gewölbe

- Inventarnummer

- VIII 202