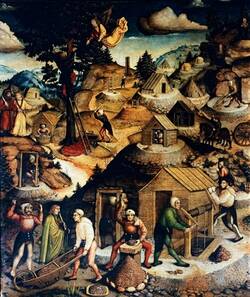

Schauen Sie bitte zuerst auf die mittlere Bildtafel oben. Sie erkennen eine vielgestaltige Bergbaulandschaft voller Halden, Schächte und Stollen. Bergleute fahren in die Stollen ein, andere kippen Geröll vor ihnen ab. Die Szene beschreibt, wie die Bergleute Anfang des 16. Jahrhunderts Silbererz förderten. Auf den zwei kleineren Seitentafeln und der Predella ist zu erkennen, wie sie das Erz weiterverarbeiteten.

Das Bild stammt von dem Maler Hans Hesse. In vielerlei Hinsicht verbindet es Formen der Gotik mit Einflüssen der Renaissance und ist daher kunstgeschichtlich bedeutend. Vor allem aber zeigt es eindrucksvoll, welch herausragende Rolle der Silberbergbau in der Geschichte Sachsens damals spielte.

Der Bergaltar wurde von der Bergknappschaft in Auftrag gegeben. Wegen seiner aufwändigen Holzschnitztechnik und der Malereien, die sich übrigens auf der Rückseite des Altars befinden, gilt er bis heute als ein besonderes Kunstwerk. Die Motive aus der Arbeitswelt der Bergleute wirken sehr lebensnah und bilden eine kompositorische und inhaltliche Einheit. Der Künstler scheint sich in der Welt der Bergarbeiter gut auszukennen. Den typischen Produktionsablauf jener Zeit bildet er detailgenau und mit großer Sachkenntnis ab. Von der Förderung des Erzes über das Waschen und Schmelzen bis hin zur Vermünzung des Edelmetalls.

Zwei Darstellungen gehen über die konkrete Arbeitswelt der Bergleute hinaus und weisen explizit einen geistlichen, metaphysischen Bezug auf. Schauen Sie zunächst in das linke obere Viertel der mittleren Bildtafel: dort ist die Gründungslegende von Annaberg dargestellt. Daniel Knappe erscheint im Traum ein Engel, der ihm von einem großen Baum berichtet, an dessen Wurzel er gräbt und dabei auf eine reiche Silberader stößt. Nun lassen Sie Ihren Blick ein wenig hinabschweifen, zu der Person in dem leuchtend grünen Gewand: das ist die einzige religiöse Figur, die hier zu sehen ist: der Heilige Wolfgang, der Schutzpatron der Bergleute.

Die Darstellungen auf den Bildtafeln zeugen von einer geistlichen Überhöhung der Arbeitswelt. Ein erster Hinweis auf das Zeitalter der Reformation, obwohl diese erst knapp 20 Jahre später in Annaberg Einzug hielt.