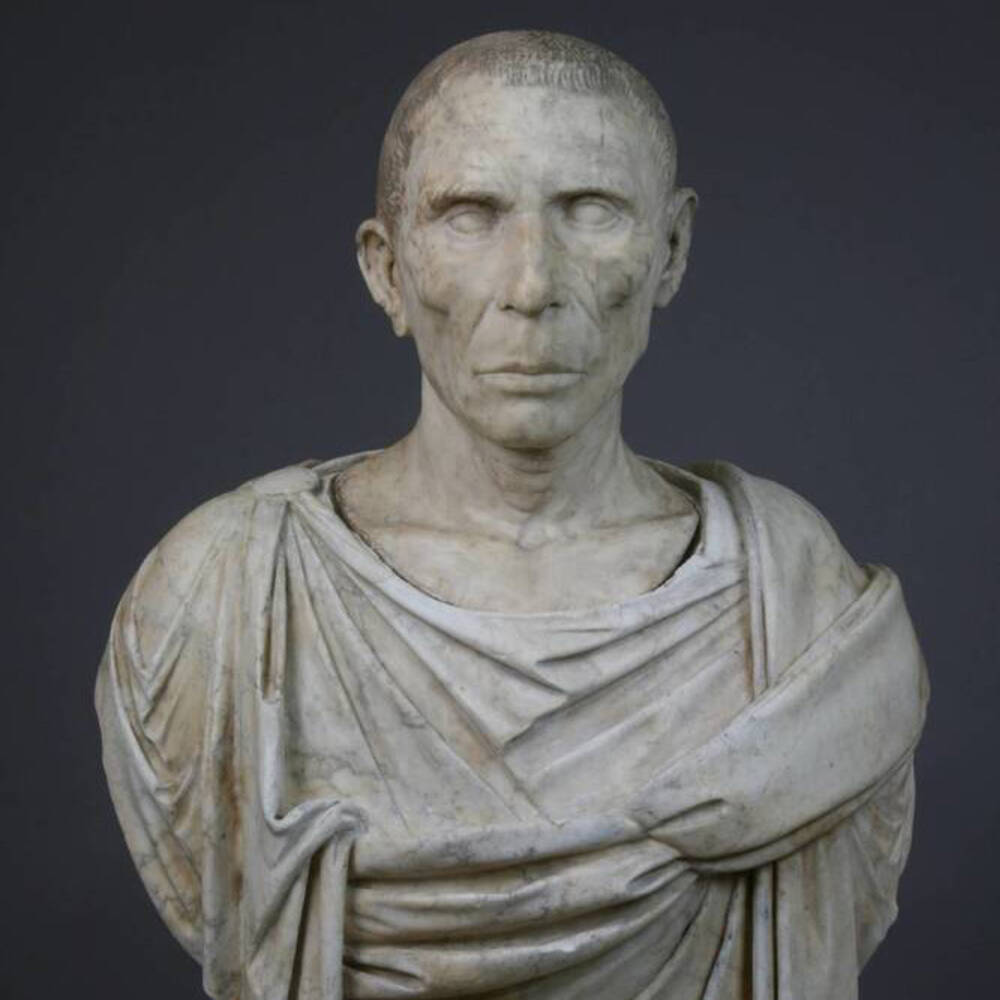

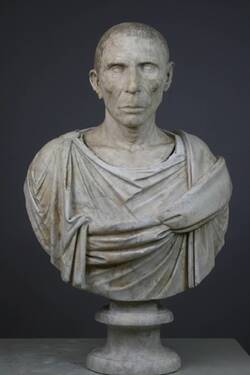

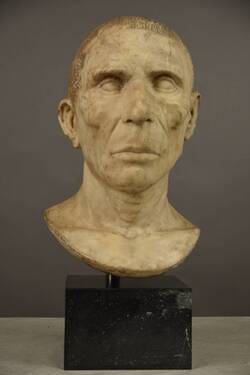

Ganz eingefallen sind die Wangen in dem faltendurchfurchten Gesicht eines alten Mannes. Man nimmt den Schädel unter der dünn gewordenen Haut wahr, erahnt die Ermüdung der tief liegenden Augen und glaubt, hinter den fest verschlossenen Lippen eine vergangene Sinnlichkeit zu erkennen. Das kurze, aber noch volle Haar ist durch sichel- und wellenförmige Einkerbungen strukturiert und liegt kappenartig über dem Kopf. Der ausgezehrte Eindruck des knochigen Gesichts wird durch die markant hervortretenden Schlüsselbeine und die tief eingesunkene Drosselgrube noch verstärkt. Nichtsdestotrotz haben wir es bei dem vorliegenden Bildnis nicht mit der Darstellung von Kräfteverfall, Schwäche oder Gebrechlichkeit zu tun. Vielmehr strahlt das Bildnis Widerstandsfähigkeit und asketische Härte aus. Diese Tugenden waren charakteristisch für Angehörige des römischen Mittelstands der frühen Kaiserzeit und Ausdruck ihres sozialen Aufstiegs und gesellschaftlicher Teilhabe. Selbstdisziplin, Beständigkeit und hohes Alter sind für diesen Mann und seine Angehörigen positiv besetzte Werte gewesen, die zum Erfolg der Familie beigetragen haben und im Bildnis verewigt wurden. Mit der Aufstellung der Skulptur am Grab wurde für jeden sichtbar daran erinnert. Am halbrunden Halsausschnitt ist zu erkennen, dass das Bildnis ursprünglich zum Einsetzen, vermutlich in eine Togastatue, gearbeitet worden ist.

Weitere Medien

Totenmasken aus Wachs waren in der römischen Republik allgegenwärtig. Sie hingen in den Ahnengalerien der reichen Patrizier-Häuser, verbunden mit gezeichneten Stammbaumlinien. Bei den pompösen Begräbnissen wurden nicht nur der Tote selbst, sondern auch dessen Ahnen vorgeführt. Schauspieler trugen diese Masken, die, so behaupten es die Quellen, bemalt, mit Glasaugen und Haaren täuschend echt wirkten. Je mehr Würdenträger die Nachkommen dabei vorzuweisen hatten, desto höher waren ihr Ansehen und Einfluss im Staat.

Die Suche nach der Identität dieses Mannes und der Vergleich mit anderen Bildnissen führten aber am Ende zu einem anderen Ergebnis: Ähnliche Gesichter mit gleichartigen Faltenzügen tauchen nämlich auch bei anderen Porträts auf. Das heißt, trotz der individuellen Erscheinung und weil ursprünglich eine Inschrift den Dargestellten eindeutig zu erkennen gab, gehören die Altersmerkmale weniger zu einer bestimmten Person als zu einem bestimmen Typus, also einer Personengruppe. Man vermutet, dass hier Angehörige einer neuen, ambitionierten Mittelschicht der späten Republik und frühen Kaiserzeit dargestellt sind: Nachkommen von ehemaligen, freigelassenen Sklaven, die aus eigener Kraft heraus den sozialen Aufstieg geschafft und es zu Würde und Ansehen gebracht hatten.

- Ort & Datierung

- Dem Inventar des Jahres 1765 zufolge ist der in augusteischer Zeit geschaffene Kopf, auf eine wohl in der ersten Hälfte des 17. Jhs. hergestellte Büste montiert, zwischen 1723 und 1726 als Geschenk des sog. Soldatenkönigs (Friedrich Wilhelm I.) aus der Brandenburgischen Sammlung nach Dresden gelangt.

- Material & Technik

- Weißer, feinkristalliner (italischer?) Marmor

- Dimenions

- Gesamt: H: 42,0 cm, B: 21,5 cm, T: 22,5 cm

- Museum

- Skulpturensammlung

- Inventarnummer

- Hm 329