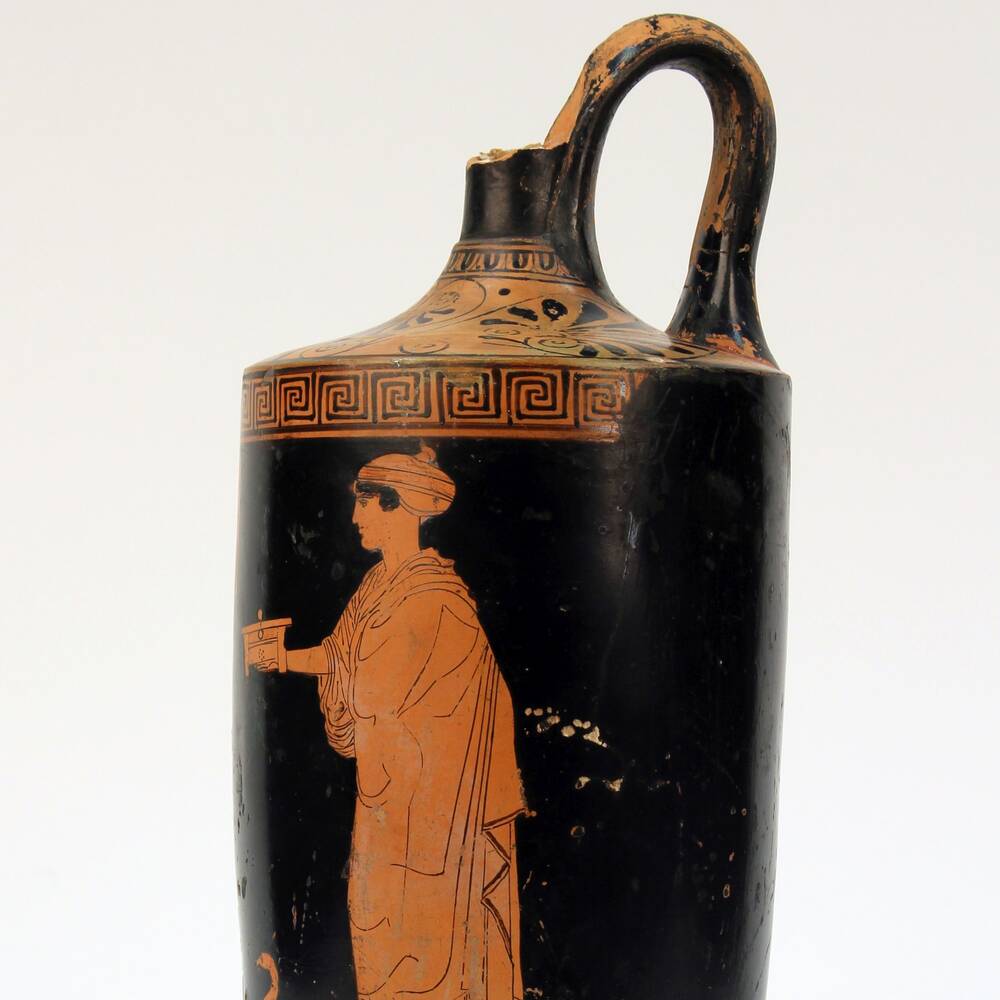

Bis auf die Dresdner und eine weitere rotfigurige Lekythos sind vom Bosanquet-Maler, benannt nach dem britischen Archäologen Robert Carr Bosanquet, ausschließlich weißgrundige Lekythen erhalten. Sowohl was die Gefäßformen und die Technik als auch die überwiegenden Darstellungen betrifft, kann von einer gewissen Vorliebe beziehungsweise Spezialisierung des Künstlers auf Gefäße für den sepulkralen Gebrauch ausgegangen werden.

Auch die Szene aus dem Frauengemach meint letztlich ein Trauerbild. Zunächst sprechen der mit Myrtenblättern verzierte Haarschmuck der Sitzenden als Zierde von Bräuten, das Weinkännchen für Trankspenden im Hintergrund als typisches Frauenaccessoire, das Kästchen, welches die stehende Dienerin ihrer Herrin reicht und normalerweise vom Bräutigam während der Hochzeit der Braut überreicht wird, sowie die der Liebesgöttin Aphrodite heilige Gans für einen hochzeitlichen Kontext. Aber die Darstellung findet sich so oder so ähnlich vor allem auf Lekythen, die in Gräbern gefunden wurden, und auch auf Grabreliefs. Die Gefäße stehen demnach nicht im Zusammenhang mit der Hochzeit, sondern vielmehr mit dem Tod und der Trauer darüber, dass die Bestimmung und der Wunsch einer jungen Frau, zu heiraten, nicht in Erfüllung gegangen sind.

Weitere Medien

Das Wort Vase lässt heute zuerst an Blumen denken. Als es in den deutschen Sprachraum gelangte, war damit aber allgemein jede erdenkliche antike Töpferware gemeint. Während „Vase“ einen Bedeutungswandel erfuhr, ist „Vasenmalerei“ ein Begriff der Altertumswissenschaften geblieben.

Um sich die damalige Allgegenwärtigkeit von Töpferware vor Augen zu führen, stellen Sie sich vor, es gäbe keine Glas- und Plastikflaschen. Auf den Schiffen, Gleisen und LKW keine Container aus Metall. Stattdessen überall nur Tongefäße.

Einfache Behältnisse zum Transport wurden natürlich nicht weiter verziert, aber daneben gab es schön bemalte und besonders geformte Gefäße, insbesondere für religiöse oder rituelle Handlungen. Für die vielen Formen kennen wir etliche antike Bezeichnungen, ohne dass es gelungen wäre, sie ganz mit dem überlieferten Bestand in Einklang zu bringen.

Nur die wenigsten Stücke sind von so herausragender Qualität wie die hier ausgestellten. Aber die Masse macht’s! Hunderttausende bemalte Tongefäße wurden und werden akribisch analysiert und erforscht. So sind lokale Vorlieben, Motive und technische Entwicklungen bis ins Detail bekannt, bis hin zu einzelnen Vasenmalern, weil diese ihre Arbeiten signierten oder an ihrem Stil erkannt werden können.

Die vielleicht wichtigste Entwicklung ist die sogenannte rotfigurige Vasenmalerei. Dieser Stil wurde um 530 vor Christus in Athen erfunden. Die geniale Idee dahinter war, die Figuren auf den Vasen auszusparen, anstatt sie aufzumalen. Wie bei einem Negativ waren damit Vorder- und tonfarbener Hintergrund vertauscht, die Figuren nicht mehr schwarz, sondern rot. Die Leute waren begeistert und auf einmal arbeiteten nur noch wenige nach dem alten, schwarzfigurigen Prinzip. Auch über Athen hinaus und über viele Generationen hinweg.

- Ort & Datierung

- Attisch, um 440 v. Chr.

- Material & Technik

- Blass orangefarben.

- Dimenions

- H: 32 cm, Dm Mündung: 6,8 cm, Dm Schulter: 12,0 cm, Dm Fuß: 6,7 cm

- Museum

- Skulpturensammlung

- Inventarnummer

- ZV 2777